Предтечи знаменитых: русские художницы XIX века. Скверная история: Почему мы знаем так мало художниц

Заядлая коммунистка, экспрессивная и эксцентричная Фрида, любившая смеяться, пить текилу и курить, стала знаменитой незадолго до своей смерти. Сейчас ее картины стоят миллионы долларов, а когда-то чуть ли не единственным поклонником её творчества был муж, тоже художник Диего Ривера.

Так уж вышло, что сегодня автопортреты Кало известны большинству из нас гораздо больше, чем сама художница, а между тем биография мексиканки заслуживает самого пристального внимания. В юном возрасте Фрида пережила тяжёлую аварию – в автобус, где ехала будущая великая художница, врезался трамвай, после катастрофы Кало перенесла больше тридцати операций, несколько лет провела в лежачем положении, не переставая творить. Собственно, именно фантастические автопортреты и покорили её будущего мужа. Работы Фриды Кало, созданные в браке – скрытые послания единственному возлюбленному, мужу, который до конца дней художницы являлся её идейным вдохновителем, соратником, другом. Впрочем, это ей никак не мешало крутить романы за спиной у возлюбленного – творческая натура в привычные рамки не вписывается.

За совсем недолгую жизнь – Фрида умерла в 47 лет, она, не смотря на более чем непривлекательную внешность, успела стать любовницей Троцкого, можно сказать, не выходя из дома; страстно влюбиться в испанского художника и даже очаровать Маяковского. Правда вот к последнему роману Кало у историков много вопросов – вполне вероятно, что его не было и вовсе. Хотя оба были невероятно близки друг другу по духу, и если бы встретились на самом деле – имели все шансы сойтись. Но, увы, о знакомстве поэта и художницы свидетельствует лишь один снимок, о подлинности которого споры не утихают вот уже много десятков лет. И, кажется, никогда не прекратятся вовсе.

Берта Моризо (1841- 1895)

Париж, галерея Оранжери, Клод Моне – вот первые ассоциации, которые возникают у любителей живописи при упоминании импрессионизма. На деле, об этом направлении мы знаем ничтожно мало, довольствуясь лишь мизерной информацией и собственными пристрастиями, не задумываясь о том, что импрессионизм это не только Моне и Мане. Оказывается, в компании французских первопроходцев жанра фигурируют не только мужские имена.

Её называли «виртуозом цвета», работы Моризо год за годом принимали участие в Салоне - ежегодной парижской выставке Академии изящных искусств . А сегодня художница несправедливо забыта. Берта Моризо, представительница весьма состоятельного буржуазного семейства родилась в 1841-м году, в небольшом французском городке Бурж. Она с детства отдавала предпочтение живописи, так же как и её сестра – обе девочки впоследствии стали художницами. Правда Эдма, в отличие от Берты, больших успехов в профессии не достигла. Берта же, чувствуя зов крови (девушка приходилась дальней родственницей Жану-Оноре Фрагонару, повлиявшему своим творчеством на многие поколения французских живописцев), с головой ушла в профессию, свела близкое знакомство с великими своего времени - Моне, Ренуаром, Сислеем и даже вышла замуж за брата Эдуарда Мане – Эжена. Кстати, именно поэтому Моризо так часто фигурировала в качестве натурщицы на полотнах художника.

Долгое время Берта избегала в своих работах откровенности – природная скромность и строгое воспитание не позволяли ей так же писать обнажённую натуру. В семидесятых годах Моризо обратилась к современности и сразу ушла в неё с головой, создавая, по большому счёту, первые рекламные проспекты.

Мария Башкирцева (1858 - 1884)

Для большинства из нас – Мария Башкирцева в первую очередь автор легендарного дневника, который был переведён на все европейские языки и несколько раз переиздан. Даже сегодня записи, сделанные когда-то никому неизвестной русской девушкой, проведшей в эмиграции большую часть своей жизни, Машей Башкирцевой пользуются у читателей большой популярностью. А между тем Мария Башкирцева – первая русская художница, чьи работы были выставлены в парижском Лувре. Среди них - полотно «Жан и Жак», наиболее известная картина русской художницы. Сегодня, правда, создания Башкирцевой отыскать, довольно проблематично – большая часть уникальных полотен была утеряна или уничтожена во время Первой мировой войны.

Талант Башкирцевой, который без сомнения был уникальным, – Мария помимо прочего имела прекрасные вокальные данные и задатки полиглота, – не успел раскрыться во всю мощь, в возрасте 25 лет художница скончалась от туберкулёза в Париже.

Ангелика Кауфман (1741 - 1807)

Ангелика Кауфман, швейцарский живописец и график конца восемнадцатого века смогла достичь мастерства в одном из самых традиционно «мужских» художественных жанров - исторической живописи - и стала признанным мастером классицизма. Выбрав для себя непростой путь в очень мужской профессии, Ангелика, тем не менее, всегда в первую очередь оставалась женщиной. В 1780-е годы Ангелика Кауфман стала очень известна в Европе благодаря многочисленным портретам знатных особ, в том числе и представителей разных королевских семей. Сцены, написанные Ангеликой Кауфман по мотивам историй классической мифологии, переводились в гравюры, использовались в художественной промышленности. Благодаря этому искусство Ангелики Кауфман стало невероятно популярным – такого признания могли добиться не все мужчины.

Ангелика Кауфман вместе с другой художницей, Мэри Мозер вошли в число основателей британской Королевской академии художеств и на протяжении последующих полутора веков оставались единственными женщинами, получившими в ней членство.

Еще один штрих к портрету художницы: Ангелика была первой женщиной отдавшей довольно большое количество лет профессии, которая сегодня называется дизайнерским искусством: художница в компании приятелей живописцев занималась оформлением богатых особняков.

Зинаида Серебрякова (1884-1967)

Представительницы нашей страны отличаются не только ярким талантом, но и удивительно трагическими судьбами. Не стала исключением и Зинаида Серебрякова, чей автопортрет «За туалетом» знаком со школьных времён, наверное, каждому. Похоже, у Серебряковой творческий путь был предопределён ещё задолго до её рождения: дед и прадед посвятили себя архитектуре, отец занимался скульптурой и живописью, а в дядях числился известный художник и критик Александр Бенуа, так что выбора у девушки просто не было. Решив продолжить творческую династию Серебрякова не ошиблась, правда с семьёй художнице пришлось расстаться. Выйдя замуж против воли родителей, Зинаида с супругом вынуждены были уехать во Францию, оставив в России маленького сына – с ним Серебрякова встретится спустя целых 36 лет. Сегодня невозможно представить, что когда-то, автор полотен, которые теперь продаются за баснословные деньги, едва сводила концы с концами в Париже, пытаясь писать портреты на заказ, но благодаря широкой русской душе зачастую просто дарила свои работы заказчикам, снова и снова оставаясь без гроша в кармане. Из-за катастрофической бедности Серебрякова даже вынуждена была самостоятельно изготавливать краски – на магазинные денег не было.

Впервые широкое признание художница получила в возрасте 26 лет, тогда её работы приняли участие в VII выставке «Союза русских художников», но сама Серебрякова присутствовать на выставке не смогла – на Родину она так и не вернулась, хотя всю оставшуюся жизнь страстно мечтала об этом. Сегодня знаменитый автопортрет Серебряковой выставлен в Третьяковской галерее, а картину «За завтраком» (1914), героями которой стали дети Серебряковой, называют одним из лучших детских портретов в истории живописи.

Джорджия О’Киф (1887 - 1986)

Критики приписывали ей тягу к скрытой эротике, любители живописи не признавали в ней мастера своего дела – да и что там в работах этой американки, казалось бы, могло привлечь внимание: пестики, тычинки, громадные цветы, неясные тени и чрезмерное разнообразие цветов. К тому же сама художница признавалась, что терпеть не может то, что рисует – цветы, и использует их в качестве моделей только благодаря дешевизне (на настоящих натурщиков и натурщиц необходимо было тратить большие деньги, которых у О’Киф попросту не было). Так кто же полюбит то, что ненавидит сам автор?

Но, как известно, всё новое мы принимаем всегда трудно, и всегда слишком поздно. Сегодня работы художницы уходят с молотка за совершенно космические суммы: в позапрошлом году Картина «Дурман», известная также как «Белый цветок №1», американской художницы Джорджии О"Киф была продана на торгах аукционного дома Sotheby"s в Нью-Йорке за 44,4 миллиона долларов. Полотно поставило ценовой рекорд среди произведений искусства, созданных женщинами.

Большое будущее в работах Джорджии усматривал только её муж, фотограф и галерист Альфред Стиглиц. Он называл ее первой женщиной американского модернизма и говорил, что изображения цветов, костей животных и пустынных пейзажей, которые писала О’Киф, являются неотъемлемой частью мифологии и иконографии американской художественной культуры.

Джованна Гарцони, Портрет Виктора Амадея, герцога Савойского. 1635

Этот пост был бы более уместен 8 марта, но не ждать же мне, в конце-то концов, два месяца, раз сейчас руки зачесались! Хочу я рассказать вам о таком необычном и мало изученном явлении, как женщины-художницы 16-17 веков. Все документы и свидетельства того времени явно говорят о том, что особого места в общественной жизни для женщины не было: дети, кухня, на костре еще могли сжечь для разнообразия. Ремесленники, ученые, художники - всё эти интересные и полезные профессии освоили мужчины, не оставив места своим прекрасным половинам. Так, во всяком случае, принято считать. А может, мы просто мало знаем?

Софонисба Ангиссола (1532- 1625)

Начнем с самой, пожалуй, известной. Об этой чудесной итальянской художнице я уже писала . Как известно, она была придворным живописцем испанского двора и написала множество портретов членов королевской семьи и других патрициев. У нее было две сестры, обе тоже были художницами. О ее насыщенной событиями жизни давно пора снять фильм. Я же просто покажу ее картины.

Софонисба Ангиссола. Автопортрет (прим. 25 лет)

Софонисба Ангиссола. Портрет матери, Бьянки Понзони

Софонисба Ангиссола. Инфанта Изабелла Клара Евгения.

Софонисба Ангиссола. Автопортрет в возрасте 80 лет

(1594—1657)

.

Если вы решили сесть на диету, рассматривать натюрморты Клары не стоит - уж очень аппетитные у нее они получались. Запихнули женщину на кухню - нате, получите! Она вас просто завалит изобильной снедью! О ней до обидного мало известно. Родилась в Антверпене, была замужем. Первая сохранившаяся картина была написана ею в 13 летнем возрасте. Вроде бы, из небедной семьи - посуда на полотнах изображена дорогая. Не известно, состояла ли Клара в гильдиях художников - не известно, документов не сохранилось. Точной даты смерти мы не знаем, только предполагаем по времени написания последней картины, может быть, Клара прожила намного дольше, просто поздние ее картины не сохранились, либо их авторство приписали другому художнику - а случалось это не редко. Посмотрите ее работы и запомните их - она не заслуживает забвения!

Клара Петерс. Автопортрет

Юдит Лейстер

(1609-1660).

Эта художница наряду с мужчинами состояла в Гильдии художников Харлема. Она, похоже, подражала Хальсу - все герои на ее картинах смеются или улыбаются. Большинство ее картин написаны в короткий период - 1629—1635 годы. Известно, что она родила пятерых детей, наверное, это слегка отвлекло ее от работы. Некоторые ее картины очень необычны для ее времени - она изображала женщин за домашней работой. А вообще, судя по автопортрету, Юдит была человек веселый и симпатичный.

Юдит Лейстер. Автопортрет

Юдит Лейстер. Кутящая пара

Юдит Лейстер. Натюрморт

Юдит Лейстер. Предложение

Артемизия Дженилески

(1593-1653).

Она, пожалуй, не менее знаменита, чем Ангиссола. Помимо прекрасных картин история сохранила и скандальную историю, связанную с ее именем. Отец и пять братьев Артемизии были, как и она, художниками, и только она по причине своего пола не могла учиться в академии. Отец нанял ей учителя - художника Агостино Тасси. Девушке было 19 лет, когда учитель изнасиловал ее. Так, во всяком случае, она утверждала на суде. В суд она подала почти через год после случившегося. Именно это смутило судей. Они предположили, что все произошло по обоюдному согласию, просто Тасси обещал жениться на ученице, но не сделал этого - он уже был женат. Суд длился долгих 7 месяцев, Артемизия прошла через множество унизительных допросов и осмотров, но не смогла добиться достойного наказания своего обидчика - его посадили в тюрьму, но скоро выпустили. Девушке вскоре удалось выйти замуж, но злость на мужчин осталась на всю жизнь, это видно по сюжетам ее картин: Сюзанна и старцы, Юдифь, обезглавливающая Олоферона и т.д.

Артемизия Дженилески. Автопортрет

Артемизия Дженилески. Святая Цицилия

Артемизия Дженилески.

Юдифь и Олоферон

(здесь очевидно влияние Караваджо)

Артемизия Джентилески. Юдифь и Олоферон

Лаура Бернаскони

Сохранилось немного ее работ, а о ней самой почти ничего не известно. Даже дат рождения и смерти нет - 17 век, Рим.

Лаура Бернаскони. Натюрморт

Лаура Бернаскони. Натюрморт

Лаура Бернаскони. Натюрморт

Катарина Йкенс

(1608 - около 1666).

Еще одна малоизвестная художница. Жила в Антверпене, рисовала натюрморты, в т.ч. гирлянды. Фамилия Йкенс - в замужестве, девичья - Флоке.

Катарина Йкенс. Натюрморт

Катарина Йкенс. Натюрморт

Катарина Йкенс. Натюрморт

Катарина Йкенс. Натюрморт

( много ее)

Итальянская художница (1600-1670). Рисовала чудесные светлые натюрморты, очень своеобразные и натуралистичные, ими и прославилась. Но неплохо ей удавались и портреты, например, она написала портрет герцога Савойского.

Джованна Гарцони. Натюрморт

Джованна Гарцони. Натюрморт

Джованна Гарцони. Натюрморт

Джованна Гарцони. Натюрморт

(1578- 1630)

Итальянская художница была дочерью художника-миниатюриста, он же ее и учил. Галиция была настоящим вундеркиндом, знатоки хвалили ее работы, написанные еще в 12-летнем возрасте. Она писала замечательные портреты своих современников, но кроме портретов ей прекрасно удавались натюрморты, а ведь до нее в Италии никто серьезно не занимался этим жанром, первенство держали голландцы. Ее художественную карьеру можно считать успешной, ее работы хорошо продавались. Художница никогда не была замужем, умерла от чумы в 52 года в Милане.

Галиция Феде. Автопортрет в образе Юдифи

Галиция Феде. Натюрморт

Галиция Феде. Натюрморт

Галиция Феде. Портрет врача

Барбара Лонги

(1552 — 1638)

Дочь итальянского художника Луки Лонги. Поначалу помогала отцу и позировала ему, а затем стала писать сама. Писала портреты на заказ, но они, к сожалению, не сохранились до наших дней. Дошли до нас картины религиозного содержания - Мадонны, святые. О ее личной жизни известно мало - мы даже не знаем, была ли она замужем. Прожила она долгую жизнь - 86 лет, умерла в Равенне.

Барбара Лонги. Автопортрет

Барбара Лонги. Дама с единорогом

Барбара Лонги. Мария с младенцем

(1647-1717).

Немецкая художница, гравер, энтомолог, натуралист, книжный иллюстратор. Дочь швейцарского гравера, жвишего в Германии. Путешественница, посетила Суринам. Выпустила несколько иллюстрированных книг. Замужем была тоже за художником. Замечательная женщина!

(1554 -1590)

Дочь знаменитого Тинторетто. Как и брат-художник, следовала манере отца, поэтому некоторые их неподписанные работы путают. Вышла замуж за ювелира. Всю жизнь прожила в Венеции.

Мариетта Робусти. Автопортрет

Мариетта Робусти. Портрет Оттавио Страда

Мариетта Робусти. Портрет Дамы

Элизабетта Сирани.

(1638 - 1665)

Дочь художника, училась в его мастерской, а потом и возглавила ее, когда отец отошел от дел. Уже в 17 лет была вполне зрелым мастером. Одна из немногих женщин была принята в Академию святого Луки, сама открыла художественную школу для женщин. Очень плодотворная художница, работала молниеносно быстро. Ее работы охотно покупали члены семейства Медичи. Прожила до обидного мало - всего 27 лет, умерла от прободной язвы. Поговаривали, что ее отравила служанка.

Элизабетта Сирани

Элизабетта Сирани. Мария с младенцем

Элизабетта Сирани. Тимоклея

Элизабетта Сирани. Юдифь

Катарина ван Хемессон

(1528 —1587)

Дочь фламандского художника Яна ван Хемессена, который, как водится, был и ее учителем. Ей покровительствовала Мария Австрийская, Катарина жила при ее дворе. Замужем была за гравером.

Катарина ван Хемессон. Автопортрет

Катарина ван Хемессон. Портрет дамы

Катарина ван Хемессон. Женский портрет

Рахель Рейсх

(1664 - 1750)

Поразительная голландская дама! Родила 10 детей, но при этом не оставляла живопись никогда! Была весьма искусной натюрмортисткой. На этот раз внучка художника, а не дочка - ее отец был профессором, хотя иногда рисовал - хобби у него было такое. Художником был и муж Рахели. Семья талантливых художников была приближена ко двору короля. Картины Рахель были так популярны, что за них в свое время платили в несколько раз больше, чем за полотна Ремранда! Ну, вот такая тогда была мода на натюрморты. Прожила она долгую жизнь и написала более 250 картин. Правда, до нашего времени дошло чуть более 100. Кстати, ее сестра тоже была неплохой художницей.

Рахель Рейсх. Натюрморт

Рахель Рейсх. Натюрморт

Рахель Рейсх. Натюрморт

Рахель Рейсх. Натюрморт

Мэри Бил

(1633 — 1699)

Эта женщина, англичанка, одна из немногих художниц, которая сама «выбилась в люди». Дочь священника, жена торговца тканями. И муж, и отец, правда, рисовали понемногу для забавы, но только Мэри удалось стать профессиональной художницей, которая зарабатывала на жизнь своим ремеслом. И зарабатывала неплохо! Самые знатные люди Англии заказывали у нее портреты. К сожалению, сразу после смерти ее работы вышли из моды и были быстро забыты.

Мэри Бил. Автопортрет

Мэри Бил. Портрет врача

Мэри Бил. Портрет маркиза Галифакса

Мэри Бил. Портрет Мэри Визер

Лавиния Фонтана

(1552-1614)

Талантливая итальянская художница из Болоньи тоже добилась самого высокого признания. Постичь азы мастерства в юности ей помог отец-художник. Портреты ей заказывали самые знатные люди Италии, сам папа Климент Восьмой делал ей заказы. Лавиния вышла замуж за художника из знатной семьи. Она родила целых 11 детей, правда, до взрослого возраста дожили только трое. Муж признавал талант супруги, и, когда пришло время, ради него поступился своей карьерой.

Лавиния Фонтана. Автопортрет

Лавиния Фонтана. Дама с собачкой

Лавиния Фонтана. Папа Григорий 13

Лавиния Фонтана. Юная дама

Вопрос, почему в истории искусств не было великих художниц, до сих пор не теряет актуальности, хотя арт-критик Линда Нохлин ответила на него еще в 1971 году в одноименном эссе. Наша редакция, со своей стороны, решила вспомнить художниц прошлого, которые занимались живописью, скульптурой, работой по ткани — словом, искусством, несмотря на недоступность образования, отсутствие прав и пренебрежение современников.

Плаутилла Нелли (1524-1588)

Италия

Плаутилла Нелли. Святая Екатерина с цветком. Courtesy of The Uffizi Gallery

Первая известная флорентийская художница эпохи Возрождения была монахиней флорентийского монастыря Святой Екатерины Сиенской, а впоследствии стала его настоятельницей. В отличие от большинства монастырских художниц, ее творчество не ограничивалось иллюстрацией манускриптов — она писала многофигурные полотна большого формата на религиозные сюжеты, причем живописи она училась самостоятельно, копируя работы других мастеров. Художница, надолго забытая историей искусств во многом из-за небольшого количества сохранившихся произведений, была тем не менее довольно популярна в свое время. Например, Джорджо Вазари отмечал ее работы в «Жизнеописаниях наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих». Причем он, вполне в духе феминистской критики искусства, писал, что Плаутилла Нелли «могла бы создать чудесные вещи, если бы она, подобно мужчинам, имела возможность учиться и заниматься рисунком и воспроизводить живую натуру». Работы художницы можно увидеть в Галерее Уффици, где в рамках долгосрочной выставочной программы по исправлению исторической несправедливости к женщинам открылась выставка «Плаутилла Нелли. Монастырское искусство и благочестие по следам Савонаролы» (до 4 июня).

Катерина ван Хемессен (1528 — после 1587)

Нидерланды

Катерина ван Хемессен. Портрет женщины. Courtesy of Rijksmuseum, Amsterdam

Фламандская художница была дочерью довольно известного мастера Яна ван Хемессена, который и обучил ее живописи. В основном писала портреты, но сохранились и ее картины на религиозные сюжеты (писать их было более престижно, чем жанровые вещи). Ей принадлежит один из самых ранних в Северной Европе автопортретов за работой (подчеркивать общественное положение художника было не принято, как и демонстрировать рабочие инструменты). Художница была достаточно успешна в свое время: она входила в гильдию Святого Луки и даже имела трех учеников. Позднее, примерно в 1540-х годах, Катерина ван Хемессен стала придворной художницей Марии Австрийской. Высокое покровительство обеспечивало ей свободу от контроля гильдии и приличное содержание, а после смерти Марии Австрийской в 1558 году Катерина ван Хемессен получала пенсию, обеспечивавшую ей комфортное существование.

Софонисба Ангвиссола (около 1532 — 1625)

Италия

Софонисба Ангвиссола. Courtesy of The Kunsthistorisches Museum, Vienna, Austria

Софонисбу Ангвиссолу от многих профессиональных художниц отличает происхождение: она родилась в аристократической семье, в то время как большинство ее коллег были дочерями художников, которые и обучали их ремеслу. Как и все пять ее сестер, она получила разностороннее образование, включавшее живопись, по одной из версий, из-за того, что в семье долго не рождался наследник, а обеспечить шестерых дочерей приданым было сложно. Преуспеть в профессиональном занятии живописью, впрочем, удалось только Софонисбе, в немалой степени благодаря активному содействию отца, просившего о поддержке молодой художницы авторитетных мастеров, в том числе Микеланджело. В качестве придворной художницы она почти 15 лет служила при испанском дворе, где имела высокий статус, судя по тому, что перед ее возвращением в Италию король Филипп II выбрал ей в мужья состоятельного сицилийского аристократа и обеспечил приданым. Художница специализировалась на портрете, поскольку не могла состязаться с мужчинами в изображении многофигурных композиций: женщинам было запрещено изучать обнаженную натуру. В своих работах она совмещала традиции итальянского и испанского портрета, из-за чего многие картины Ангвиссолы в XIX веке, когда интерес к ее творчеству практически пропал, ошибочно приписывались Алонсо Санчесу Коэльо, работавшему при испанском дворе приблизительно в тот же период, Джованни Морони и даже Тициану. Первая большая персональная выставка художницы состоялась только в 1994 году, примерно на это же время пришлась реабилитация ее имени в истории искусств.

Мариетта Робусти (около 1560 — 1590)

Италия

Мариэтта Робусти. Автопортрет. Courtesy of The Uffizi Gallery

Старшая дочь Якопо Робусти, больше известного как Тинторетто. Художник сам обучал ее, и впоследствии она работала в его мастерской. Биограф Тинторетто Карло Ридольфи писал, что Мариетта в детстве переодевалась в мальчика, чтобы везде сопровождать отца. О ее жизни известно немного, как и о творчестве. Сохранилась всего одна точно атрибутированная работа Мариетты Робусти — «Портрет пожилого мужчины с мальчиком» (около 1585), долго считавшаяся полотном Тинторетто, пока в 1920 году на нем не обнаружили монограмму художницы. Идентификацию ее произведений затрудняет схожесть манеры с отцовской и отсутствие достоверных описаний того, в создании каких именно работ художника она принимала участие. Об успешности Мариетты можно судить по тому, что дважды ее приглашали стать придворной художницей — Филипп II и Максимилиан II, и оба раза отец не отпустил дочь, а уехать по своей воле она не имела права. Вместо службы при дворе Тинторетто выдал ее замуж за венецианского ювелира Якопо Аугуста. Небольшое количество сохранившихся работ объясняется и непродолжительностью жизни художницы: она умерла в возрасте примерно 30 лет, предположительно при родах.

Юдит Лейстер (1609-1660)

Нидерланды

Юдит Лейстер. Автопортрет. Courtesy of National Gallery of Art, Washington DC

Почему Юдит Лейстер стала художницей и у кого она училась живописи (ее отец был пивоваром), неизвестно. Однако в 1633 году она вступила в харлемскую гильдию Святого Луки и стала в ней единственной женщиной, у которой была собственная художественная мастерская и ученики мужского пола. В 1636 году художница вышла замуж за своего коллегу Яна Минсе Молинара и практически перестала заниматься живописью, по крайней мере самостоятельно. Творческое наследие Юдит Лейстер, писавшей в основном жанровые сцены, как это часто случалось с художниками-женщинами, после ее смерти практически растворилось: многие работы были утеряны, еще часть приписывалась другим авторам. Например, «Веселая пара» (1630) до 1893 года считалась одной из лучших работ Франса Халса, и именно под его именем картину купил Лувр. А амстердамский Рейксмузеум приобрел в качестве одной из самых известных работ того же Халса ее «Веселого хозяина» (1629).

Мэри Бил (1633-1699)

Великобритания

Мэри Бил. Портрет неизвестной. Courtesy of Moyse"s Hall Museum

Мэри Бил считается первой профессиональной художницей Англии, и, что особенно примечательно, именно ее труд приносил основной доход семье. Муж художницы помогал ей в мастерской и занимался административной частью работы. В свое время она считалась одной из лучших портретисток Англии, ее картины высоко оценивал популярный тогда придворный художник Питер Лели, с которым она дружила и чье художественное влияние испытала.

Мэри Мозер (1744-1819)

Великобритания

Мэри Мозер. Натюрморт. Courtesy of British Royal collection

Менее известная современница Ангелики Кауфман была второй женщиной-основательницей Королевской академии художеств. На знаменитом групповом портрете академиков (1771-1772) Иоганна Цоффани она представлена портретом рядом с изображением Кауфман — женщины-академики, очевидно, не могли участвовать в сцене с обнаженными моделями-мужчинами, поэтому художник обозначил их присутствие портретами. Как и Кауфман, Мэри Мозер имела швейцарское происхождение, правда, в отличие от первой, родилась в Лондоне, в семье художника Джорджа Майкла Мозера, чьи связи в немалой степени помогли карьере его дочери. Первую медаль Королевского общества искусств она получила в 14 лет за рисунки цветов. На изображении цветочных натюрмортов она сосредоточилась и в дальнейшем, став одной из всего лишь двух художников с такой специализацией в академии.

Мари-Дениз Вильер (1774-1821)

Франция

Мари-Дениз Вильер. Рисующая молодая женщина. Courtesy of Metropolitan Museum of Art

Как это часто бывало с художницами, работы Мари-Дениз Вильер практически не сохранились, а биография известна отрывочно. Ее сестры также занимались живописью, сама она обучалась у Анн-Луи Жироде-Триозона и, возможно, у Жака Луи Давида, который не только брал в ученицы женщин, но и поощрял их интерес к историческим сюжетам. Он подталкивал художниц к участию в салонах, куда после Великой Французской революции им был открыт широкий доступ. Мари-Дениз Вильер в салонах участвовала неоднократно, однажды удостоившись премии в 1,5 тыс. франков. Копию ее представленной на одном из салонов картины «Ребенок в колыбели, уносимый наводнением месяца нивоз X года» заказывал князь Николай Юсупов для Архангельского. Cамая известная картина Вильер «Рисующая молодая женщина» (1801) из Метрополитен-музея долгое время считалась работой Давида и прошла целую серию переатрибуций — от Франсуа Жерара до другой ученицы Давида, Констанс Карпентье.

Роза Бонер (1822-1899)

Франция

Роза Бонёр. Пахота в Невере. Courtesy of Musée d"Orsay

Была, пожалуй, самой успешной художницей XIX века и одним из наиболее известных художников-анималистов. Ее отец — учитель рисования — принадлежал к школе сенсимонистов, провозглашавших идеалы женского равенства. «Почему я не могу гордиться тем, что я женщина? Мой отец, ярый приверженец гуманизма, много раз говорил мне, что роль женщины — возвысить род человеческий, что женщина есть Мессия грядущих веков. От него, из его учения я узнала о великом, благородном предназначении пола, принадлежностью к которому я горжусь и независимость которого буду отстаивать до последнего дня моей жизни…» — говорила Роза Бонер. Вся ее жизнь шла вразрез с традиционными представлениями о женственности: она не вышла замуж, объясняя отказ от брака нежеланием терять независимость, носила брючный костюм (оправдывала спецификой работы с животными) и жила с женщинами, хотя лесбиянкой себя никогда не называла. Международный успех пришел к ней после показа на Салоне в 1853 году полотна «Ярмарка лошадей». Позднее королева Виктория организовала приватный показ этой картины в Букингемском дворце, и вообще в Великобритании работы Бонер пользовались даже большей популярностью, чем в ее родной Франции. Впрочем, на родине она стала первой художницей, получившей орден Почетного легиона, а среди других ее наград были испанский орден Изабеллы Католической и орден Леопольда Бельгийского, что подтверждает ее международную известность.

Марианна Норт (1830-1890)

Великобритания

Марианна Норт. Nepenthes northiana. Phillips, A., A. Lamb & C.C. Lee Publishing 2008

Путешественница и ботанический иллюстратор, Марианна Норт не была художницей в строгом смысле слова: она не получила профессионального образования. В детстве и юности Марианна часто посещала Королевские ботанические сады Кью, директор которых был другом ее отца, где изучала тропическую флору. После смерти родителя Марианна Норт, которой на тот момент было почти 40 лет, получила солидное наследство, оно позволило ей не выходить замуж и путешествовать почти всю оставшуюся жизнь. К браку она питала глубокое отвращение, считая, что он превращает женщину в «кого-то наподобие старшей прислуги». Почти четверть века, с 1871 по 1885 год, она посвятила путешествиям по всему миру и изображению растений. Свои находки Норт писала маслом, хотя жанр ботанической иллюстрации подразумевал графику, и изображала растения в их естественной среде, а не на белом фоне, как было принято тогда. В отсутствие цветной фотографии ее работы с тщательно прорисованными деталями были полезны в научных целях. Своими ботаническими находками Марианна Норт делилась с Чарльзом Дарвином, а работы передала Королевским ботаническим садам Кью, где на ее же средства специально для них была построена галерея.

Харриет Пауэрс (1837-1911)

США

Харриет Пауэрс. Библейское полотно. Courtesy of Museum of Fine Arts, Boston

Харриет Пауэрс родилась в рабстве на территории штата Джорджия. Она совмещала традиционную американскую технику квилта с аппликацией, имеющей восточноафриканские корни, и создавала уникальные лоскутные полотна. Сохранились всего две ее работы, в которых она обращалась к библейским сюжетам, местным легендам и, по не до конца понятным причинам, астрономическим явлениям. Первое ее произведение — «Библейское полотно» (1885-1886) — купила художница Дженни Смит, заметив его на выставке хлопка в Атенсе в 1886 году. Тогда Пауэрс отказалась расставаться с работой, однако четырьмя годами позже из-за финансовых трудностей была вынуждена продать ее, пояснив смысл изображенных сюжетов: все они были взяты из Библии. Сюжеты второй из известных работ Харриет Пауэрс позаимствованы не только из Библии, но и из легенд, в ней она также изобразила стихийные бедствия и даже некоторые события американской истории. После отмены рабства у Пауэрс и ее мужа была небольшая ферма и примерно полтора гектара земли, но в 1890-х благосостояние семьи стало ухудшаться, муж начал продавать землю, а потом и вовсе бросил жену с детьми. Больше она замуж не выходила и до конца жизни, скорее всего, жила на доходы от шитья.

Мэри Кассатт (1844-1926)

США, Франция

Мэри Кэссет. Чаепитие. Courtesy of Museum of Fine Arts, Boston

Большую части жизни проведя во Франции, Мэри Кассатт была одной из первых женщин (и единственной американкой), примкнувших к находившимся на тот момент в оппозиции к официальному искусству импрессионистам. Несмотря на вполне академическое художественное образование (она училась у салонного художника Жана Леона Жерома и сама неоднократно выставлялась на Салоне), Кассатт приняла приглашение Эдгара Дега присоединиться к независимой группе художников. Под влиянием Дега изменила технику письма и тематику своих работ, начав писать в основном матерей с детьми, которые и стали главным мотивом ее творчества. Помимо непосредственно живописи, Кассатт выступала в роли арт-консультанта коллекционеров. Благодаря ее советам собрание Генри Осборна Хэвемайера и его жены Луизины, большая часть которого сейчас хранится в Метрополитен-музее, пополнилось работами Дега, Эдуарда Мане, Камиля Писсарро и Клода Моне.

Эмилия Шанкс (1857-1936)

Россия, Великобритания

Эмилия Шанкс. Новенькая в школе. Государственная Третьяковская галерея

Первая из двух женщин, принятых в Товарищество передвижных художественных выставок (второй была Антонина Ржевская), родилась в семье успешного английского предпринимателя Джеймса Шанкса, владельца ювелирной мастерской и магазина в Москве. Посещала Московское училище живописи, ваяния и зодчества в качестве вольнослушательницы, ее учителями были Владимир Маковский, Илларион Прянишников и Василий Поленов, с которым она продолжала дружить и после окончания училища в 1890 году. Параллельно живописи Эмилия Шанкс увлекалась фотографией, снимая в основном сельский быт и природу. С 1891 года выставлялась вместе с передвижниками, и уже в 1892 году ее работу «Новенькая в школе» высоко оценил Илья Репин, а Павел Третьяков приобрел ее в свою коллекцию. В 1894 году Эмилию Шанкс 15 голосами (больше, чем за Валентина Серова) избрали членом Товарищества передвижных художественных выставок. Накануне Первой мировой войны она вместе с семьей вернулась в Лондон, где продолжила выставляться в Королевской академии художеств.

Мария Башкирцева (1858-1884)

Россия, Франция

Мария Башкирцева. Зонтик. Courtesy of The Russian Museum

Известна в основном благодаря своему дневнику, особенно популярному в начале XX века: поклонницей Башкирцевой была Марина Цветаева, его высоко оценивали Валерий Брюсов и Сергей Андреевский. Большую часть жизни Башкирцева, родившаяся в Полтавской губернии, прожила во Франции, куда ее в детстве увезла мать после расставания с отцом художницы. Юная Мария хотела стать балериной, затем певицей и даже начала делать шаги в этом направлении, но в 16 узнала, что больна туберкулезом, а лет с 18-ти из-за болезни стала терять сначала голос, а потом и слух. Примерно тогда же Мария, больше всего мечтавшая о славе, решила заняться живописью и поступила в частную Академию Жюлиана (Национальная высшая школа изящных искусств была по-прежнему недоступна для женщин). Свое художественное образование она оценивала невысоко. «Я обречена на одиночество или на посредственность женской мастерской, — пишет она в дневнике. — Здесь вас не толкают вперед, не поощряют, и вы гниете на месте. Ах, почему я только женщина?» Она активно выступала против закрытости для женщин системы академического художественного образования и даже написала об этом статью в журнал «Гражданка» под псевдонимом Полин Орель. Тем не менее художница выставлялась на Салоне, а ее работы приобрел Лувр. Скончалась Мария Башкирцева в 25 лет от чахотки, успев создать около 150 картин, 200 графических работ и немного скульптуры, из которых сохранилась небольшая часть, многое погибло во время Второй мировой войны.

Мария Якунчикова (1870-1902)

Россия, Франция

Мария Якунчикова. Выполненное по эскизу художницы настенное лоскутное панно. Courtesy of Christie"s

Мария Якунчикова родилась в семье предпринимателя Василия Якунчикова и Зинаиды Мамонтовой. Савва Мамонтов приходился ее матери двоюродным братом, а родная сестра Зинаиды Вера была замужем за Павлом Третьяковым, так что шансов остаться в стороне от искусства у будущей художницы практически не было. Живописью она увлеклась уже в детстве — для обучения детей Якунчиковых был нанят художник Николай Мартынов. В 15 лет пошла вольнослушательницей в Московское училище живописи, ваяния и зодчества и вскоре сблизилась с семьей Поленовых (ее старшая сестра Наталья в 1882 году вышла замуж за Василия Поленова), регулярно участвуя в их рисовальных вечерах. Особенно дружна Якунчикова была с младшей сестрой художника Еленой Поленовой, которая увлекалась народным искусством сама и увлекла Якунчикову. Когда Марии было 18 лет, у нее обнаружили туберкулез. Врачи рекомендовали сменить климат, и Якунчикова переехала в Европу, бывая с тех пор в России только наездами. В Париже она поступила в Академию Жюлиана, а приезжая на родину, жила и работала у Поленовых в Бехове и у Мамонтовых в Абрамцеве, где немало внимания уделяла декоративно-прикладному искусству, особенно керамике и выжиганию по дереву. В 1896 году вышла замуж за врача Леона Вебер-Баулера, через два года у них родился первый сын. В это же время Сергей Дягилев пригласил Марию Якунчикову принять участие в «Выставке русских и финляндских художников» и заказал ей обложку для журнала «Мир искусства». В 1900 году она участвовала в оформлении кустарного отдела русского павильона Всемирной выставки в Париже, где ее работа получила серебряную медаль. Но вскоре у сына Якунчиковой обнаружили туберкулез, а рождение в 1901 году второго ребенка подорвало ее здоровье окончательно — в 1902 году художница умерла. «Она была характерно-русской женщиной с типично-русским дарованием… Лишь только она начала развиваться как художница, она вышла замуж, затем — дети, затем — серьезная болезнь сына и, наконец, смерть. Якунчикова мало успела, особенно по сравнению с тем, что могла. Но во всем, что она, впопыхах, между детскими пеленками и шумом Парижа имела время сделать — она выказывала глубину чудесного дарования, чутья и любви к далеким от нее русскими лесам, этим „елочкам и осинкам“, к которым она относилась с каким-то благоговением и к которым стремилась всю жизнь», — писал о Якунчиковой Сергей Дягилев.

Эльза фон Фрейтаг-Лорингховен (1874-1927)

США

Эльза фон Фрейтаг-Лорингофен. Courtesy of Library of Congress

Эльза Плёц родилась в Германии в семье строителя и политика, который вел разгульную жизнь и бил ее мать. Заразившись сифилисом, последняя пыталась покончить с собой и позже умерла в психиатрической больнице. Как говорила Эльза, мать «оставила мне в наследство… борьбу». Она была трижды замужем и все три раза неудачно. Последний супруг Эльзы — Леопольд Карл Фридрих барон фон Фрейтаг-Лорингховен, за которого она вышла уже в Америке, сбежал, прихватив ее ничтожные сбережения и оставив ей свой титул и возможность войти в аристократические круги Нью-Йорка. Всю свою жизнь Эльза превратила в дадаистское произведение искусства: она писала стихи, устраивала перформансы, создавала скульптуры и коллажи из найденных на помойке предметов. Художник Джордж Бидл в 1917 году описывал ее комнату в Нью-Йорке как забитую «какими-то разрозненными железками, автомобильными шинами… урнами для мусора, наводившими ужас и отвращение, которые для ее истерзанного, но чрезвычайно чувствительного восприятия стали объектами прекрасного…» «Для меня ее комната была так же органична, как, например, студия Бранкузи в Париже», — говорил он. Существует теория, что легендарный «Фонтан» принадлежал именно руке Эльзы, а Марсель Дюшан всего лишь присвоил себе авторство — подробнее об этом можно прочитать в нашем материале.

Елена Киселева (1878-1974)

Россия, Югославия

Елена Киселева. Девушки на выданье. Courtesy of MRI

Елена Киселева, чьи работы стали известны широкой публике благодаря выставке в Музее русского импрессионизма (до 12 марта), имела все шансы войти в историю отечественного искусства: выпускница Императорской академии художеств, обучалась в мастерской Ильи Репина, стала первой женщиной, в 1907 году получившей заграничное пенсионерство, а в 1910 году принятой в Общество архитекторов-художников. Писала в основном портреты. «Композиция или пейзаж мне были мало интересны. Я всегда была портретисткой и страстно любила изображать красивых, интересных женщин», — признавалась Киселева. Забвению художницы немало способствовала эмиграция в Королевство сербов, хорватов и словенцев (будущую Югославию), куда она переехала с мужем в 1920 году. Об этом времени она писала: «Жизнь давно забрала меня всю целиком, и художницей я была как-то сбоку, в стороне. А главное, была очень сложная, трудная жизнь. А тут революция, война, беженство. В это трудное время у меня создалась новая семья, родился сын, — где уж тут было думать о художестве». После смерти сына в 1944 году она и вовсе перестала заниматься живописью. Наследием Елены Киселевой в конце 1960-х годов заинтересовалась воронежский искусствовед Марина Лунева, которая переписывалась с художницей и активно способствовала возвращению части ее работ на родину.

Если вы думаете, что все великие художники остались в прошлом, то вы даже не представляете, насколько сильно ошибаетесь. В этой статье вы узнаете о самых известных и талантливых художниках современности. И, поверьте, их работы засядут в вашей памяти не менее глубоко, чем работы маэстро из прошлых эпох.

Wojciech Babski

Войцех Бабски – современный польский художник. Закончил учебу в Силезском политехническом институте, но связал себя с . В последнее время рисует, в основном, женщин. Фокусируется на проявлении эмоций, стремится к получению как можно большего эффекта простыми средствами.

Любит цвет, но часто использует оттенки черного и серого, для достижения наилучшего впечатления. Не боится экспериментировать с разными новыми техниками. В последнее время набирает всё большую популярность за рубежом, в основном, в Великобритании, где с успехом продает свои работы, которые уже можно найти во многих частных коллекциях. Кроме искусства интересуется космологией и философией. Слушает джаз. В настоящее время живет и работает в городе Катовице.

Warren Chang

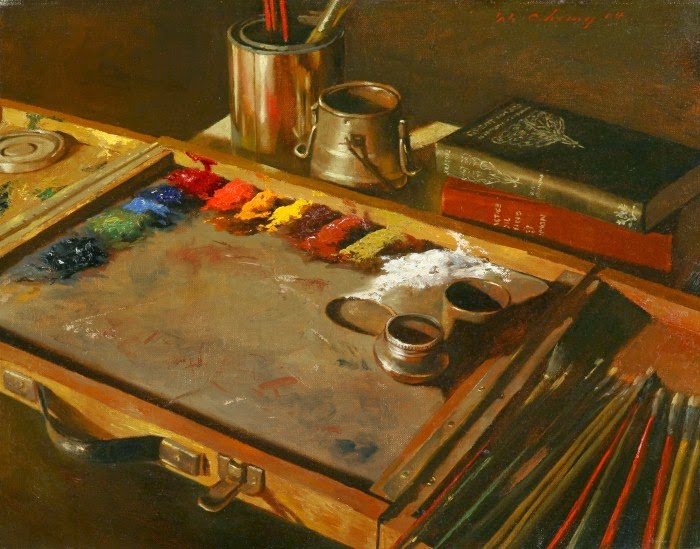

Уоррен Чанг – современный американский художник. Родился в 1957 году и вырос в Монтерее, штат Калифорния, с отличием окончил колледж дизайна Арт-центр в Пасадене в 1981 году, где получил степень бакалавра изобразительных искусств в области . В течение следующих двух десятилетий он работал в качестве иллюстратора для различных компаний в Калифорнии и Нью-Йорке, прежде чем в 2009 году начать карьеру профессионального художника.

Его реалистичные картины можно разделить на две основные категории: биографические интерьерные картины и картины, изображающие работающих людей. Его интерес к подобной манере живописи уходит своими корнями к творчеству художника 16-го века Яна Вермеера, и распространяется на предметы, автопортреты, портреты членов семьи, друзей, учеников, интерьеры студии, класса и дома. Его цель заключается в том, чтобы в своих реалистичных картинах создать настроение и эмоции с помощью манипуляции светом и использовании приглушенных цветов.

Чанг стал известен после перехода к традиционному изобразительному искусству. За последние 12 лет он заработал множество наград и почетных званий, самая престижная из них – Master Signature от ассоциации художников маслом Америки, крупнейшего сообщества художников маслом в Соединенных Штатах. Лишь один человек из 50, удостаивается возможности получить эту награду. В настоящее время Уоррен живёт в Монтерее и работает в своей студии, также он преподаёт (известен как талантливый педагог) в Академии искусств Сан-Франциско.

Aurelio Bruni

Аурелио Бруни – итальянский художник. Родился в городе Блера, 15 октября 1955 года. Получил диплом по специальности сценография в институте искусства в Сполето. Как художник он самоучка, так как самостоятельно “возводил дом знаний” на фундаменте, заложенном ещё в школе. Рисовать маслом начал в возрасте 19 лет. В настоящее время живёт и работает в Умбрии.

Ранняя живопись Бруни уходит своими корнями в сюрреализм, но со временем он начинает ориентироваться на близость лирического романтизма и символизма, усиливая это сочетание изысканной утонченностью и чистотой своих персонажей. Одушевленные и неодушевленные объекты приобретают равное достоинство и выглядят, почти, гиперреалистично, но, при этом, не скрываются за занавесом, а позволяют увидеть суть своей души. Многогранность и изысканность, чувственность и одиночество, задумчивость и плодотворность являются духом Аурелио Бруни, питаемым великолепием искусства и гармонией музыки.

Alekasander Balos

Алкасандр Балос – современный польский художник, специализирующийся в области масляной . Родился 1970 года в Гливице, Польша, но с 1989 года живёт и работает в США, в городе Шаста, штат Калифорния.

В детстве он изучал искусство под руководством своего отца Яна, художника-самоучки и скульптора, поэтому уже с раннего возраста, художественная деятельность получила полную поддержку со стороны обоих родителей. В 1989 году, в возрасте восемнадцати лет, Балос уехал из Польши в США, где его школьный учитель и по совместительству художник Кэти Гагглиарди побудила Алкасандра поступить в художественную школу. Затем Балос получил полную стипендию университета в Милуоки Висконсин, где он учился живописи у профессора философии Гарри Розина.

После завершения учёбы в 1995 году и получения степени бакалавра Балос переехал в Чикаго, чтобы поступить на учёбу в школе изобразительного искусства, чьи методы основываются на творчестве Жака-Луи Давида. Фигуративный реализм и портретная живопись составляли большую часть работ Балоса в 90-х и начале 2000-х годов. Сегодня Балос использует человеческую фигуру для того, чтобы подчеркнуть особенности и показать недостатки человеческого бытия, не предлагая, при этом, никаких решений.

Сюжетные композиции его картин предназначены для того, чтобы быть самостоятельно интерпретированными зрителем, только тогда полотна приобретут свой истинный временной и субъективный смысл. В 2005 году художник переехал в Северную Калифорнию, с тех пор тематика его работ значительно расширилась и теперь включает в себя более свободные методы живописи, включая абстракцию и различные мультимедийные стили, помогающие выражать идеи и идеалы бытия через живопись.

Alyssa Monks

Алисса Монкс – современная американская художница. Родилась в 1977 году, в Риджвуде, Нью-Джерси. Начала интересоваться живописью, когда была ещё ребенком. Училась в Новой Школе в Нью-Йорке и Государственном университете Монклер, а окончив в 1999 году Бостонский колледж, получила степень бакалавра. Одновременно она изучила живопись в академии Лоренцо Медичи во Флоренции.

Затем продолжила учёбу по программе на степень магистра в нью-йоркской Академии Искусства, на кафедре Фигуративного Искусства, окончила его в 2001 году. В 2006 году она закончила колледж Фуллертона. Некоторое время читала лекции в университетах и образовательных учреждениях по всей стране, преподавала живопись в нью-йоркской Академии Искусства, а также Государственном университете Монклер и Колледже Академии Искусств Лайма.

“Используя фильтры, такие как стекло, винил, вода и пар, я искажаю человеческое тело. Эти фильтры позволяют создавать большие площади абстрактного дизайна, с проглядывающими сквозь них островами цвета – частями человеческого тела.

Мои картины меняют современный взгляд на уже сложившиеся, традиционные позы и жесты купающихся женщин. Они могли бы многое рассказать внимательному зрителю о таких, казалось бы, самих собой разумеющихся вещах, как польза плаванья, танцев и так далее. Мои персонажи прижимаются к стеклу окна душевой кабины, искажая собственное тело, осознавая, что тем самым влияют на пресловутый мужской взгляд на обнажённую женщину. Толстые слои краски смешаны так, чтобы издалека подражать стеклу, пару, воде и плоти. Однако вблизи становятся очевидны восхитительные физические свойства масляной краски. Экспериментируя со слоями краски и цветом, я нахожу момент, когда абстрактные мазки становятся чем-то еще.

Когда я только начала рисовать человеческое тело, я сразу была очарована и даже стала одержима им и считала, что должна была делать свои картины как можно более реалистичными. Я “исповедовала” реализм, пока он не начал распутывать и вскрывать противоречия в самом себе. Сейчас я исследую возможности и потенциал манеры письма, где встречаются представительская живопись и абстракция – если оба стиля могут сосуществовать в один и тот же момент времени, я это сделаю”.

Antonio Finelli

Итальянский художник – “Наблюдатель времени ” – Антонио Финелли родился 23 февраля 1985 года. В настоящее время живет и работает в Италии между Римом и Кампобассо. Его работы были выставлены в нескольких галереях в Италии и за рубежом: Риме, Флоренции, Новара, Генуя, Палермо, Стамбуле, Анкаре, Нью-Йорке, также их можно найти в частных и государственных коллекциях.

Рисунки карандашом “Наблюдателя времени ” Антонио Финелли отправляют нас в вечное путешествие по внутреннему миру человеческой временности и связанному с ним скрупулезным анализом этого мира, главным элементом которого является прохождение сквозь время и наносимые им на кожу следы.

Финелли пишет портреты людей любого возраста, пола и национальности, выражения лиц которых свидетельствуют о прохождении сквозь время, также художник надеется отыскать свидетельства беспощадности времени на телах своих персонажей. Антонио определяет свои произведения одним, общим названием: “Автопортрет”, потому что на своих карандашных рисунках он не просто изображает личность, но позволяет зрителю созерцать реальные результаты прохождения времени внутри человека.

Flaminia Carloni

Фламиния Карлони – итальянская художница 37-ми лет, дочь дипломата. У нее трое детей. Двенадцать лет жила в Риме, три года в Англии и Франции. Получила диплом в области истории искусства в школе искусств BD. Затем получила диплом по специальности реставратор произведений искусства. Прежде чем найти свое призвание и полностью посвятить себя живописи, она работала как журналист, колорист, дизайнер, актриса.

Страсть к живописи у Фламинии возникла ещё в детстве. Её основная среда – масло, потому что она любит “coiffer la pate” и также играть с материалом. Подобную технику она узнала в работах художника Паскаля Торюа. Фламиния вдохновлена великими мастерами живописи, такими как Бальтюса, Хоппер, и Франсуа Легран, а так же и различными художественными движениями: стрит-арт, китайский реализм, сюрреализм и реализм эпохи Возрождения. Её любимый художник Караваджо. Её мечта открыть терапевтическую силу искусства.

Denis Chernov

Денис Чернов – талантливый украинский художник, родился в 1978 году в Самборе, Львовская область, Украина. После окончания Харьковского художественного училища в 1998 году остался в Харькове, где в настоящее время живет и работает. Также он учился в Харьковской государственной академии дизайна и искусств, кафедра график, окончил её в 2004 году.

Он регулярно участвует в художественных выставках, на данный момент их состоялось более шестидесяти, как в Украине, так и за рубежом. Большинство работ Дениса Чернова хранятся в частных коллекциях в Украине, России, Италии, Англии, Испании, Греции, Франции, США, Канаде и Японии. Некоторые работы были проданы на “Кристис”.

Денис работает в широком диапазоне графических и живописных техник. Рисунки карандашом – один из самых любимых им методов живописи, список тем его карандашных рисунков также весьма разнообразен, он пишет пейзажи, портреты, ню, жанровые композиции, книжные иллюстрации, литературные и исторические реконструкции и фантазии.

Традиционное английское чаепитие «файв-о-клок» (1880), художница Мэри Кассат

Ван Гог, Матисс, Гоген, Дали... И сотни других мужчин, гениев живописи, которые на слуху у всех, которых мы знаем и любим с самого детства. А вот представительницы прекрасной половины человечества как будто остаются в стороне... Как часто можно услышать обидный, несправедливый вопрос: «Почему среди женщин нет известных художников? Может, им не дано?»

Разумеется, это не так. Сегодня мы вспомним грандиозных художниц, русских и зарубежных, чьи картины по праву считаются мировыми шедеврами. Семь великих имен, семь непростых женских судеб в мире изобразительного искусства, который принято считать мужским...

Наталия Гончарова (1881—1962) – правнучатая племянницы той самой Натальи Николаевны Гончаровой, супруги Александра Сергеевича Пушкина (в свое время художница оформила «Сказки о царе Салтане», отдав таким образом дань знаменитому родству).

Она изучала живопись под руководством выдающегося художника и педагога Константина Коровина. Вместе с мужем – М. Ф. Ларионовым, одним из основателем русского авангарда, – организовала объединение «Ослиный хвост». В 1915 году получила приглашение Сергея Дягилева для работы над Русскими сезонами – гастролями артистов оперы и балета в Париже.

Сегодняшней стоимостью своих полотен Наталья Гончарова перещеголяла всех художниц мира. В 2008-ом ценовой рекорд в «женском зачете» побила картина «Цветы», проданная на аукционе Christie"s более чем за $10 млн. Работа является одним из ключевых произведений русского авангарда, так как объединяет в себе элементы европейского импрессионизма и абсолютно новаторского направления, созданного Гончаровой и ее мужем – т. н. «лучизма». Мол, все предметы, которые мы видим – сумма лучей, преломленных от этих самых предметов. Экспериментировала художница и с примитивизмом, используя иконопись.

В 2010-ом на лондонских торгах картина «Испанка» установила очередной ценовой рекорд – её счастливый обладатель расстался с $ 1, 216 млн.

Сегодня большинство работ Натальи Гончаровой находятся в Третьяковской галерее.

Наталья Гончарова. «Павлин под ярким солнцем». 1911.

Фрида Кало (1907—1954) – самая известная мексиканская художница, которую прославили колоритные автопортреты. На её творчество оказали заметное влияние мексиканская культура и искусство народов доколумбовой Америки. Художественный стиль Фриды Кало характеризуют как фолк-арт или наивное искусство.

Всю жизнь у Фриды было слабое здоровье – она страдала полиомиелитом в возрасте шести лет, а также перенесла серьёзную автомобильную аварию в подростковом возрасте, после которой ей пришлось пройти многочисленные операции, повлиявшие на неё до конца жизни. Именно после трагедии она впервые попросила у отца кисти и краски. Первой картиной был автопортрет, что навсегда определило основное направление творчества. Она записывала в дневнике: «Я пишу себя, потому что много времени провожу в одиночестве и потому что являюсь той темой, которую знаю лучше всего».

В 1929 году Кало вышла замуж за художника Диего Риверу. Их бурная совместная жизнь стала легендой.

В 1937 году в доме Диего и Фриды, придерживающихся коммунистических взглядов, ненадолго нашёл убежище советский революционный деятель Лев Троцкий; у них с Фридой завязался роман.

В сороковые картины Фриды Кало появляются на нескольких заметных выставках. В то же время обостряются её проблемы со здоровьем. Лекарства и наркотики, призванные уменьшить физические страдания, меняют её душевное состояние, что ярко отражается в дневнике, ставшем культовым среди её поклонников. В 1953 году состоялась её первая персональная выставка на родине. К тому времени Фрида уже не могла встать с постели, и на открытие выставки её принесли на больничной койке. Через год культовая художница и икона стиля скончалась, но сама её жизнь, яркий образ и удивительные картины стали вдохновляющей легендой для миллионов людей во всем мире...

Фрида Кало. «Автопортрет (Диего в мыслях)». 1943.

Мария Башкирцева (1858 – 1884) – родилась в Полтавской губернии. Она первая из русских художниц, чьи картины, «Жан и Жак» и «Митинг», украсили стены Лувра. Однако большинство её работ не пережили Первой мировой войны. Помимо 150 картин, 200 рисунков и многочисленных акварелей, Мария Башкирцева оставила после себя и литературное наследие – «Дневник», который вела с 15 лет на французском. После ее смерти его перевели на все европейские языки, а вскоре издали в Америке. Примечательно, что мать вырвала из дневника все страницы, на которых упоминались феминистические воззрения дочери. Известно, что Мария Башкирцева активно выступала за права женщин. Её натуре казались тесными и академические каноны живописи. Она отдавала предпочтение работе на пленерах, писала выхваченные из повседневных уличных пейзажей лица парижанок.

Век художницы, к несчастью, оказался не долгим: она умерла от туберкулеза всего в 25 лет. В последние годы жизни художница вела переписку с Ги де Мопассаном, который произнес на её могиле: «Это была единственная Роза в моей жизни, чей путь я усыпал бы розами, зная, что он будет так ярок и так короток!». А великая Марина Цветаева посвятила Башкирцевой сборник ранней лирики «Вечерний альбом».

Мария Башкирцева. «Дождевой зонтик». 1883.

Мэри Кассат (1844—1926) – знаменитая американская художница и график, писавшая в стиле импрессионизма. Она прожила большую часть своей жизни во Франции, была дружна с Эдгаром Дега и Бэртой Моризо. Мотивом для её полотен послужили образы социальной и личной жизни женщин, с особым упором на тесную связь матерей и детей.

Несмотря на то, что семья Мэри возражала против её желания стать профессиональным художником, она начала изучать живопись в Пенсильванской Академии изящных искусств в Филадельфии. Нетерпимая к неспешному темпу обучения и покровительственному отношению со стороны мужской половины студенчества и преподавателей, она решила продолжить изучение самостоятельно, и в 1886 году переехала в Париж.

Увидев пастели Эдгара Дега в окне магазина по продаже картин, она написала другу: «Мне пришлось подойти и прижать нос к окну, чтобы впитать всё, что я смогла бы, из его живописи. Это изменило мою жизнь. Я увидела искусство таким, каким я хотела его увидеть.» Она встретилась с Дега в 1874 году. Он пригласил её участвовать в выставке импрессионистов, и работы Мэри Кассат были выставлены на экспозиции в 1879 году.

Кассатт стала чрезвычайно искусной в использовании пастели, в конечном счёте выполняя многие свои полотна в этой технике.

Серия строго написанных, тонко подмеченных, не сентиментальных картин о матери и ребёнке является основной темой её наиболее известных работ.

1890-е годы стали для Кассат самым оживлённым и творческим периодом в её жизни. Ей подражали молодые американские художники, нуждавшиеся в её советах и поддержке. В знак признания её вклада в искусство, в 1904-м году она получила орден Почетного легиона.

Мэри Кассат скончалась в 1926 году в Шато де Бофрене, близ Парижа, и была похоронена в семейном склепе.

Мэри Кассат. «Женщины, восхищающиеся ребенком». 1897.

Зинаида Серебрякова (1884—1967) – русская художница-реалист. Её дед и прадед посвятили себя архитектуре, отец занимался скульптурой и живописью, а в дядях числился известный художник и критик Александр Бенуа, поэтому с кистью и холстом Зинаида подружилась с детства.

Серебрякова вышла замуж за своего двоюродного брата; родня не одобрила этот союз, и художнице с супругом пришлось эмигрировать, оставив детей в России. Увидеть сына Зинаиде Серебряковой посчастливилось только спустя 36 лет...

Сегодня полотна художницы продаются за баснословные деньги. А при жизни в Париже она пыталась заработать на жизнь написанием портретов, но очень часто просто дарила их заказчикам. Из-за бедности Серебрякова даже была вынуждена самостоятельно изготавливать краски. Вернуться в Россию она так и не смогла: Вторая мировая война отрезала её от Родины.

Самая знаменитая картина Зинаиды Серебряковой – автопортрет художницы «За туалетом» (1909). Впервые общественность заговорила о таланте автора после презентации работы на VII выставке «Союза русских художников» (1910). Сегодня автопортрет 25-летней художницы хранится в Третьяковской галерее. А картину «За завтраком» (1914), героями которой стали дети Серебряковой, называют одним из лучших детских портретов в истории живописи.

Зинаида Серебрякова. «За туалетом». Автопортрет. 1909.

Берта Моризо (1841—1895) – французская художница, писавшая в стиле импрессионизма. Она доводилась внучатой племянницей знаменитому художнику, мастеру стиля рококо, Жану Оноре Фрагонару, была замужем за Эженом Мане, братом своего друга и коллеги Эдуарда Мане. Черты лица Берты хорошо знакомы знатокам импрессионизма, так как Мане часто её рисовал.

Моризо родилась в Бурже, в богатой буржуазной семье. Она и её сестра Эдма Моризо стали художницами. Семья, после того как Берта определилась с выбором профессии, не мешала её карьере. Живописи училась у К.Коро, работая с ним на пленэре.

В 1864 году она впервые выставила свои работы на одной из самых престижных художественных выставок Франции – Парижском салоне. Её работы отбирались для участия в шести Салонах подряд, пока в 1874 году она не примкнула к группе «отверженных» импрессионистов, созданной Сезанном, Дега, Моне, Моризо, Писсаро, Ренуаром и Сислеем, и приняла участие в их первой экспозиции в студии фотографа Надара.

Легкая, наполненная светом и радостным ощущением жизни живопись Б.Моризо создает манящие образы, вызывающие в душе ощущение гармонии и красоты. В ее картинах нет социальных мотивов и всплесков эмоций, но они заставляли по-новому вглядываться в обыденные и привычные события повседневной жизни, от них веяло теплом, уютом и тихим семейным счастьем. Это направление живописи оказалось востребованным, картины Берты охотно покупали, они неизменно вызывали интерес зрителей на выставках. У художницы оказалось много последователей по всему миру, особенно среди женщин-живописцев.

Берта Моризо. «Ловля бабочек». 1874.

Елена Поленова (1850 – 1898) – сестра известного русского живописца Василия Поленова. Художница, создававшая на полотнах сказочный мир.

Родилась в Санкт-Петербурге, в семье ученого-историка. Интерес к мифическим сюжетам – родом из детства: маленькой Лиле, как называли её домашние, всегда читали русские народные сказки. Рисованию вместе с братом она обучалась у знаменитого художника и педагога, автора метода «широкого взгляда», Павла Чистякова. Так как женщинам в ту пору в Академию художеств путь был заказан, девушка обучалась у Ивана Крамского в Петербургской школе Общества поощрения художеств.

Личная жизнь у Елены Поленовой так и не сложилась. В отличие от жизни творческой: несколько работ приобрел для коллекции сам Третьяков. Сказочные сюжеты картин приходили к ней во сне. А работала над холстами она в имении мецената Мамонтова, Абрамцево. Здесь, например, родился «Зверь» – чудище, похищающее душу из царства светлых грез.

В последние годы жизни художница исполнила множество набросков фантастических цветочных орнаментов для обрамления икон, вышивок, керамики. Рисуя цветочные орнаменты, Поленова проявила неистощимую фантазию, каждый раз находя новое расположение цветов, новый ритм, создавая бурный и динамичный поток форм. Скончалась Елена Поленова 19 ноября 1898 года в Москве, в расцвете сил и таланта, не осуществив множества планов. Так, ей предстояло оформить Русский павильон на Всемирной выставке в Париже в 1900 году...

Елена Поленова. «Иван-царевич и Жар-птица». 1896.